日本語で使わない”舌”

突然ですが日本語を話すときに舌って使ってますか?

まじめな皆様は日本語を話して舌が動くか確認してくれたかもしれません。

日本語では舌は下にほとんど固定されており、多少動きはしますが口の形で音を出すというようなイメージです。

一方で英語に関しては通っている音を舌と口で変化させるという感じです。

doorやfireのような音は舌を大きく動かしますよね。動く音であるだけでなく、舌を口蓋に持ち上げるような感覚です。

持ち上げて支え続ける筋肉が必要ですよね。

こうした英語特有の音や動きを出すためには舌の筋肉が必要になるのではないかと思います。

日本人はこれが殆どないので、最初は英語の音にとても苦戦するのではないかと思うのです。

舌の筋肉が疲れる感覚

舌の筋肉が回らなくなる感覚を経験したことはありますか?

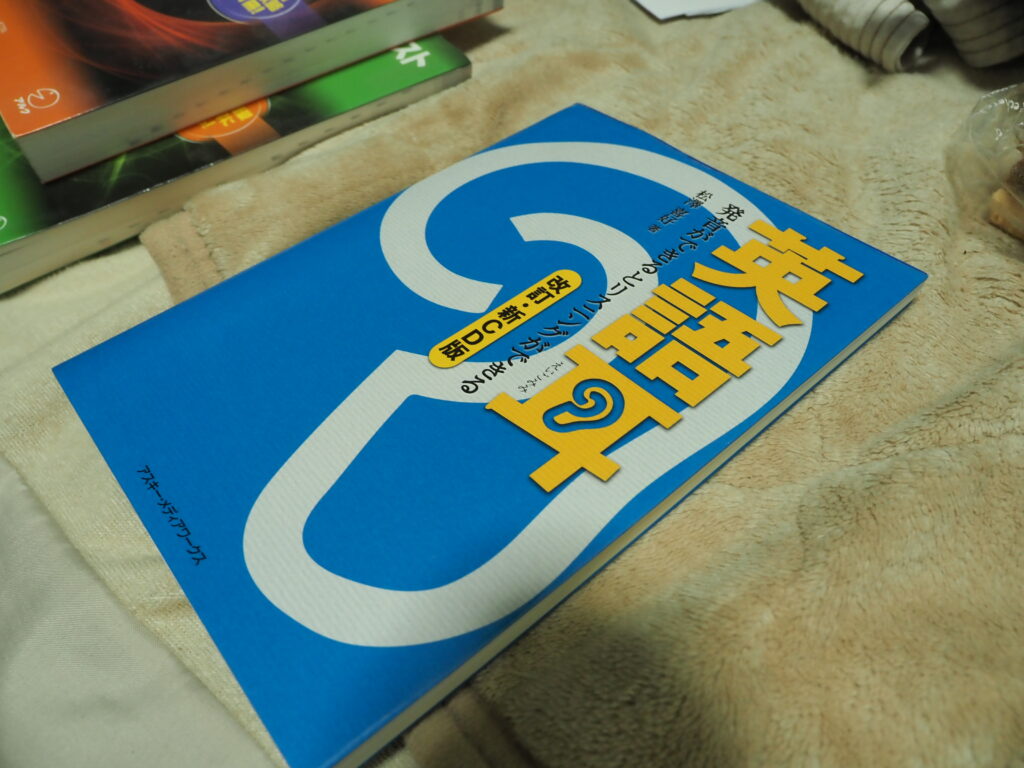

勉強したての頃に英語の発音に関して英語耳などで学んでいると、恐らく途中から舌が付いてこなくなるかと思います。

英語に特有の発音、音の繋がりのリエゾン、早いスピードには舌がまだ慣れておらずそれを動かす筋肉が疲労してくるので最初はすぐ限界を迎えてしまいます。

そう、英語学習を続けていて感じるのは舌も筋トレの様に鍛えることができるのです。

私が舌の疲労を感じたのは初期にパート3.4の勉強を5時間ぐらいし続けていた時でした。

明らかにr系の音に対する舌の反応が悪くなり、舌の筋肉が疲れている感覚があったんです。

今筋トレをしているので分かるのですが、10回2セットやったくらいの感覚です。(筋トレやってない方ごめんなさい)

なので学習初期に舌が回らない位まで音読できている方は素晴らしい追い込みです。

舌トレは筋トレ同様一度疲労すると超回復で以前より太くなり、より長い音読に耐えられるようになります。

ある時普通の音読ではなかなか疲れないぐらいのところまでたどり着きます。

そうなったときには更なる負荷をかけることでリスニングに大きな成長をもたらすことができます。

それがネイティブ音声の多聴ですね。

toeicや教材の綺麗な音源ではなく、バリバリのネイティブ音源を音読もしくはシャドーイングすることでさらなる舌のトレーニングが行えます。

私は洋楽を脳内音読(口パク)しているときに気が付いたのですが、洋楽レベルのスピードで舌を動かすと1曲で舌がかなり疲れます。

ただ日に日に舌の筋肉が強くなるのを感じており、それにより音の利きやすさやいわゆる自動化で聞き取れる音の範囲も増えてきています。

一般的に出せる音は聞き取れると言われていますので、toeicの比較的綺麗なリエゾンに舌が慣れてきたら一度そうした高い負荷をかけて見ることで舌が鍛えられ、結果的に出せる音の幅が増えてリスニングの精度が高まるのではないかと思います。

英語の本格的なリエゾンが学べる

こうした負荷をかけるトレーニングの利点としてはネイティブがどのようにしてその音を出しているのか考察できる余地が生まれることにあるかと思います。

ある程度発生をやるとリエゾンによる音の連結消失は理解できますよね。

バリバリのネイティブ音源はそれを突き詰めたものなので、舌がある程度鍛えられた段階で負荷をかけることで個々の音はどういうメカニズムで連結するんだろうと自分で発声を考えることができます。

洋楽などは繰り返し聞くことが多いのでそのたびに聞いてる音に近い発声ができてくるようになります。

ただしこれはメインの学習というよりは息抜き的な部分で導入してみるのがおすすめです。

というのもあくまで個人的な体験であり、再現性があるのかが分からないからです。

洋楽やドラマ、好きなネイティブコンテンツがある方には舌のトレーニングとしていい負荷をかけられるので試してみてください。

コメント