toeicが難しい!難しくなっている!

toeicの受験をしてみてなんだこれ?本番と摸試じゃあ全然違うじゃないか、ちょっと難しすぎない?と感じる方は多いはずです。

すべて英語の試験、瞬発力と容赦のない速度のパート2、圧倒的文量で攻めるパート3,4時間に追われるパート5に地味に時間取りの6、ラスボスの7と前菜からステーキを出され、〆のデザートにもステーキが出てきます。

toeic難しすぎ!というのは形式が変わってからずっと言われているように思います。

受験するたびに難化と言ますが、点数が伸びている人もいますよね。

そこで今回は難しすぎと感じているときに見直すべきポイントとしていくつか紹介していこうと思います。

まずtoeicは難しいものである

前提としてtoeicは時折意味がないだとか役に立たないだとか話せないだとか散々に言われていることがあります。

そうした意見はよく目にしますし確かに完全に否定できるものではありません。

だからと言って勘違いしてはいけないのがtoeicの高得点は普通に難しいのです。

そこの認識を間違えている方が多いのではないかなと思います。

例えば800点に乗るというのはインターネット界隈で見てるとどうにもやれば乗れそうに思えませんか?

でもそれは受験者の上位10数%です。

確かにtoeicは平均点が640ぐらいあるテストです。

受ければ普通に平均ぐらいなら届きそうだと思ってしまいますよね。平均ですから。

ところがこの平均はわざわざ休みの日に高いお金を払って英語の試験を受けに来る人たちの平均であり、世間的に言えばtoeicの平均点なんてずっと低いものですよ。

ましてや0から始めていれば600点だって600~勉強が苦手なら1000時間ぐらいかかる人がいても不思議ではありません。

ですから日本人に英語は時間がとにかくかかり難しいのです。なぜなら継続ができない人が多いから。

そして物理的に英語と日本語では言語の距離があるから。

まずこの認識の点で自分が間違っていないかを確認する必要があります。

スコアを伸ばすには時間もかかるし正しい勉強をしなければ中々伸びません。

勉強時間足りてる?

試験を受けて難しいと感じますよね。点数が発表されて伸びていないと思いますよね。

ではあなたの前回のテストから今回のテストまでの総勉強時間はどれくらいだったでしょうか?

一般的にtoeicのスコアは100点を挙げるのに200~350時間ぐらい必要と言われています。

これは正しい勉強を積み上げている場合なので実際には独学だともう少し増える可能性が高いです。

私もtoeic難しくなりすぎと思った時期がありました。その時はながら勉強が主流となり、勉強の質が落ちていたことが発端であったように思います。

感覚ではなく一度自分の勉強時間をちゃんと図ってみましょう。

隙間時間のスマホや息抜きなどを含めると意外と勉強時間が不足しているというケースが多いと思いますよ。

勉強時間は侮れない要因です。量は質から生まれるというように勉強時間がかさむと勉強自体が上手くなっていきます。

ということは学生時代に勉強していた人とtoeic出始めて勉強をする人でも大きな差が有るわけです。

上手い人は著名な大学の語学学習の成長が示す通り表記の通り200~350時間を目安に100点が伸びますが、その習慣が無い人は数値異常に成長を感じるのにゆっくり感じるはずです。

でもその差を嘆いても仕方ありません。とにかくやれば慣れる。慣れるためにはたくさん効率が悪くても勉強するしかない。

難化と言って自身の勉強時間を棚に上げていませんか?どんな勉強でも仮に倍の600時間でもやれば何かしらの成長は感じられると思いますよ。

そしてこの方法は効率が悪いのかもなどという気付きも得られるはずです。

勉強の質は大丈夫?

勉強時間は大丈夫、十分やっている。

なのにどうしてか伸びないよという場合に考えられるのが勉強の質です。

730~ぐらいまでの地力があれば独学で勉強していく下地が整っていると思うのでそのまま積み上げても伸びていく可能性がありますが、これ以下で躓いている場合には勉強の質が悪い可能性が疑われます。

730以下のラインは中学生の基礎レベルの英語力があれば十分乗れると個人的には考えています。

が、ネットやSNSで見るとこのラインで停滞してしまうという人もかなりいるようでこのラインでtoeicの難化を感じるという人もいます。

が、880でも今回話者が訛っている人がいて聞きにくいのがあるなとか、パート7のトピックが難しい気がするレベルのふわりとした感覚しか分からないものなので、730以下ラインの人が難化云々は分からないと思います。(私も言えたことではないが)

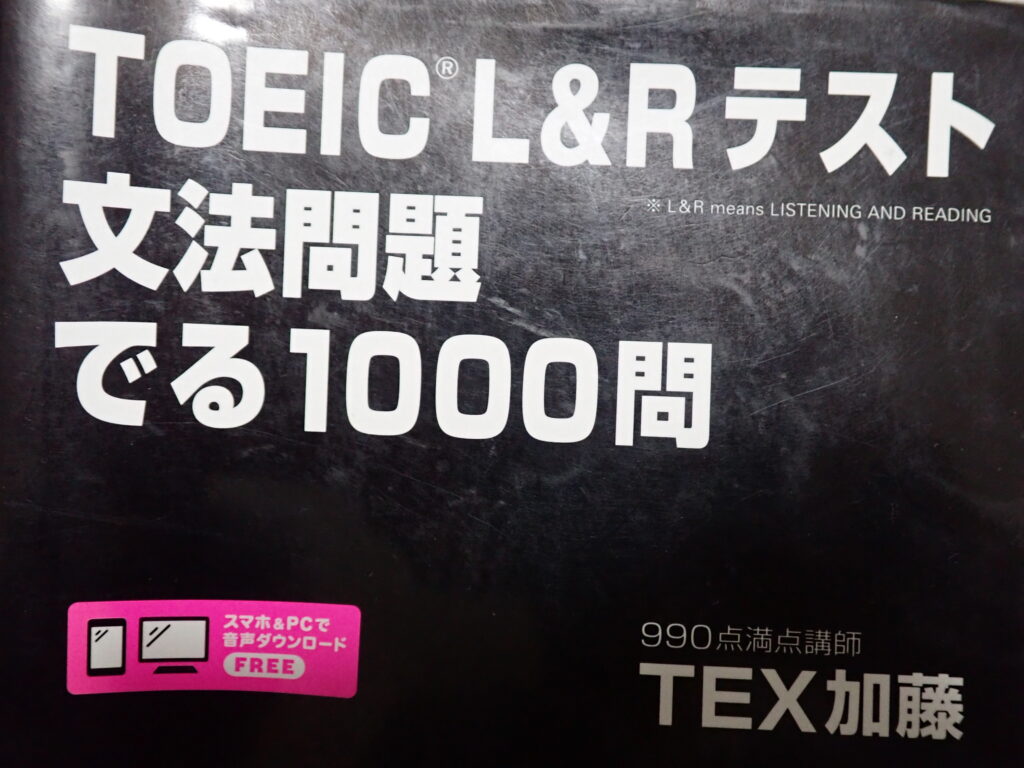

難化自体は990点満点の講師の方が述べていることもあり、難化自体はしているのだと思いますがその難化が影響あるレベルにいるのかなという点については疑問が残ります。

点数が低い所で停滞している方が気にするべきはtoeicの難化ではなく、勉強の基礎や何が問題となって停滞しているのか、自身の課題は何なのかを明確にするところであると思います。

過大をはっきりとさせてその補強をしていけば800までは確実に伸びていきますよ。

弱点補強している?

逆に730以上で停滞を続けており、toeicの難化がきついよ~という場合に考えられるのは弱点を放置している可能性です。

どのパートが苦手か?というのはなんとなく見えてきますよね?でもどんな問題が苦手か?というのはなかなか見えないものです。

これ以外にも文法、単語などはよくある弱点の部分となります。

そこがボトルネックとなって点数が伸び悩んでいる可能性があります。

言葉でいえば簡単ですが、高得点を狙いに行くとなると高得点者向けの難問を正解しつつ自分の課題を見つけなければならないため、口で言うほどこれは簡単ではありません。

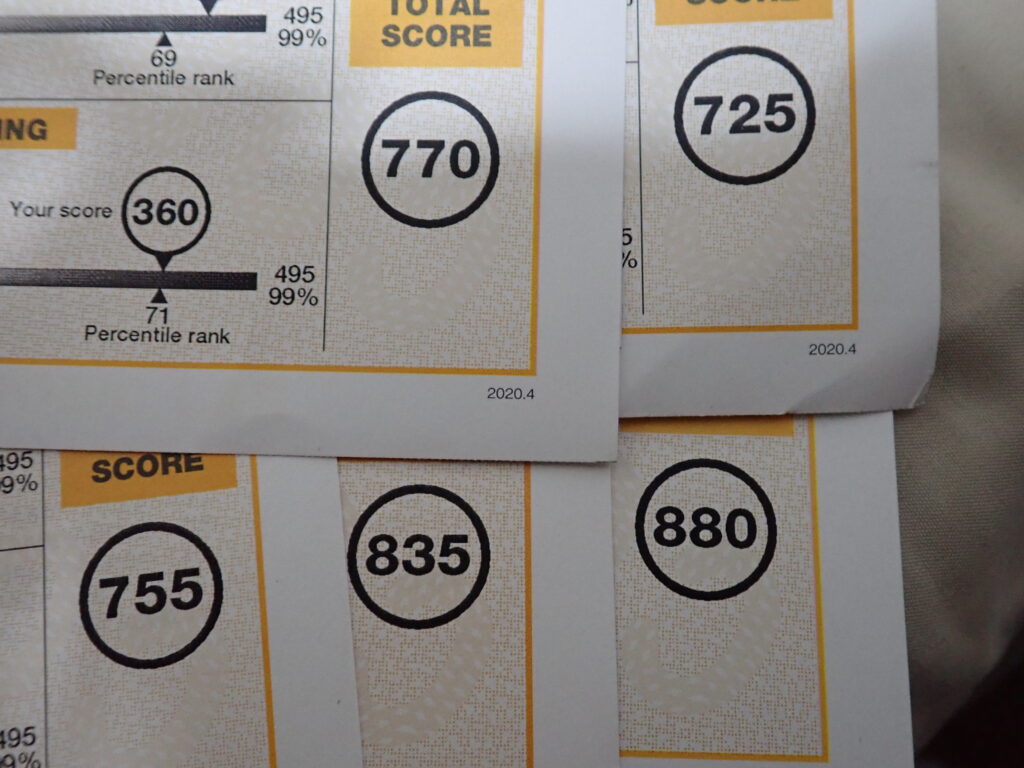

私は難問の弱点を放置し、摸試などの総合的な勉強をしていたために800点の壁のところで随分苦戦しました。

心理的には総合的に上げていけば点数は伸びると思っていたのですが、弱点は重点的に改善しないといつまでもボトルネックとして存在し、点数を上げる妨げになっていました。

私の場合試験以外にも本人のメンタル的な部分が大きく、試験慣れのために毎回受けることやリスニングパートの解法と諦める判断を事前に備えておくなどで対処し、リスニングの点数が安定したのが大きかったです。

しかし皮肉なものです。英語の試験で影響を大きく与えるのがメンタルだとは…(笑)

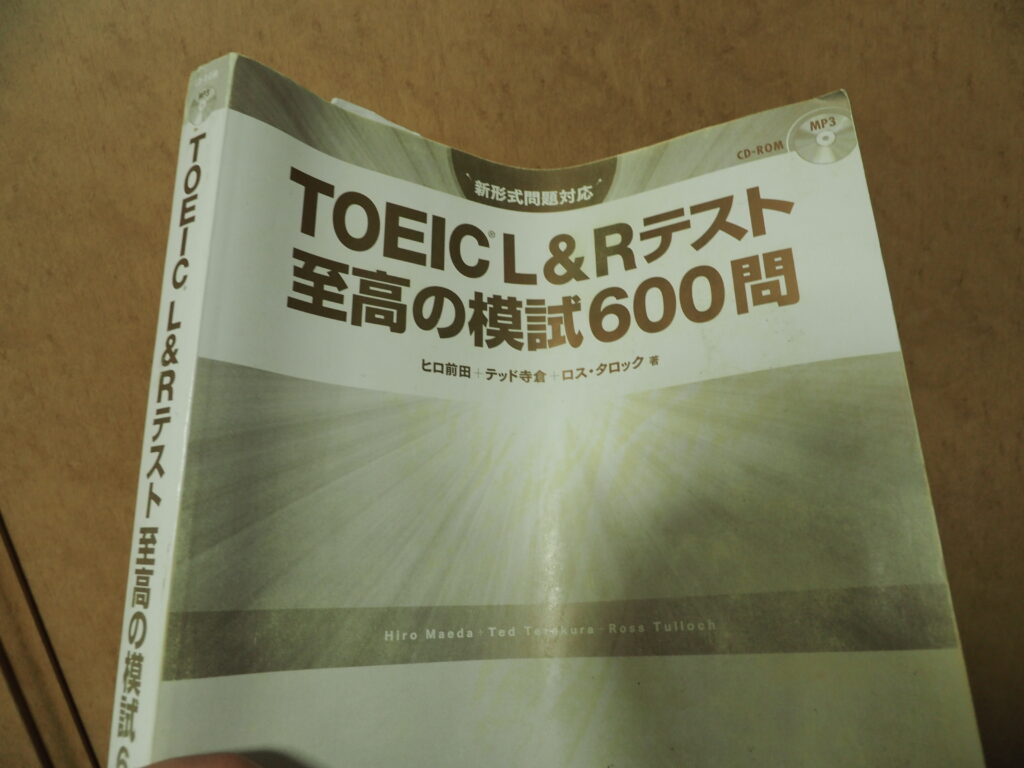

もちろんそのために摸試もたくさん解きました。

摸試の中で自分がどういう問題に突っかかりやすいのか、なぜ間違えてしまったのかをしっかり判別し、重箱の隅をつつくように確実に一門一門理解していくのが730点以上には重要です。

時には基礎的な部分も振り返ることで当時は分からなかった意外な弱点が見つかることもあります。

伸び悩む人は難化という自分にどうにもできない要因ではなく、分解により自分に手が付けられるところにしっかりメスを入れていきましょう。

勉強が偏っていない?

勉強を行き当たりばったりでやっていると陥りがちなのがこれです。

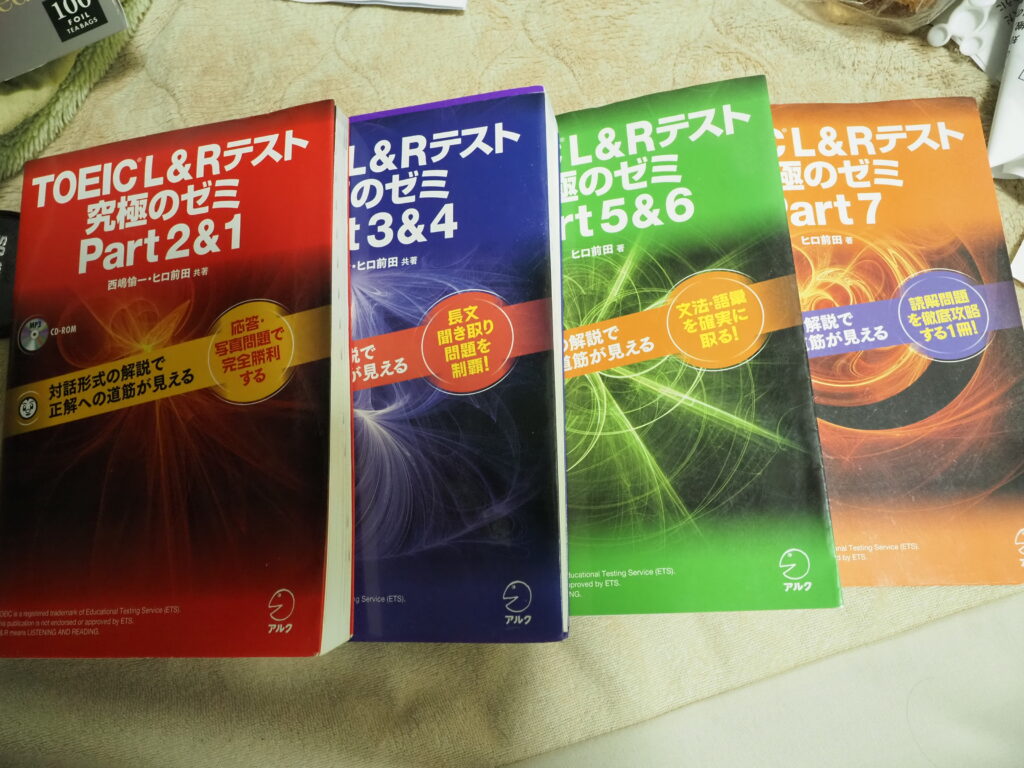

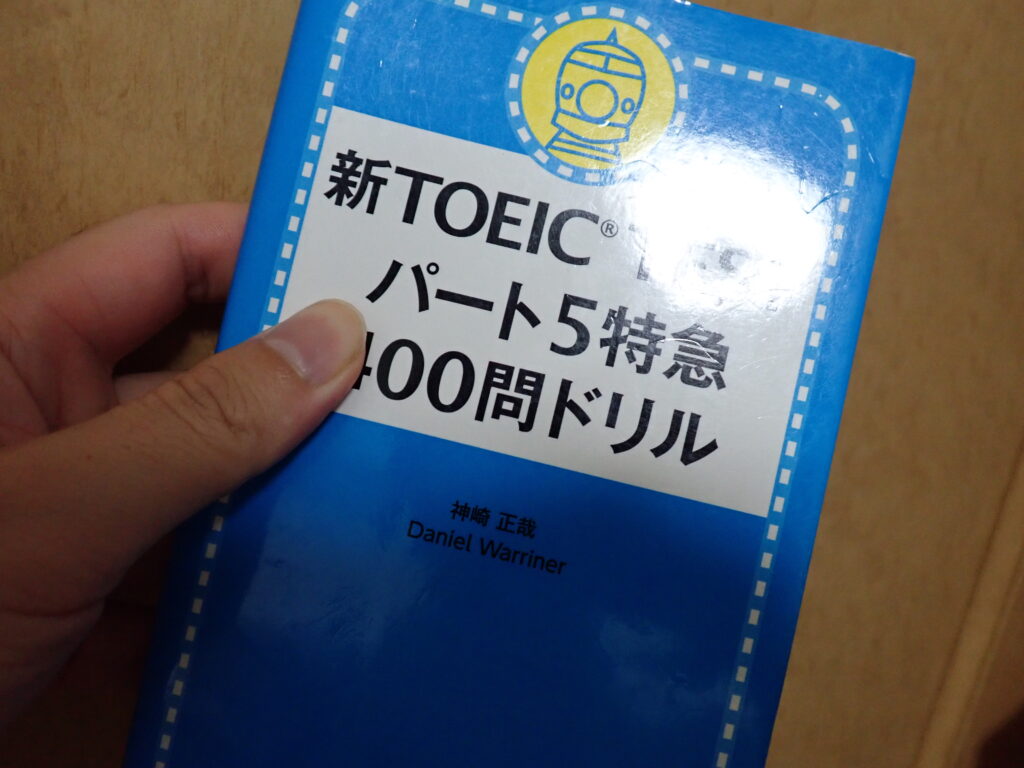

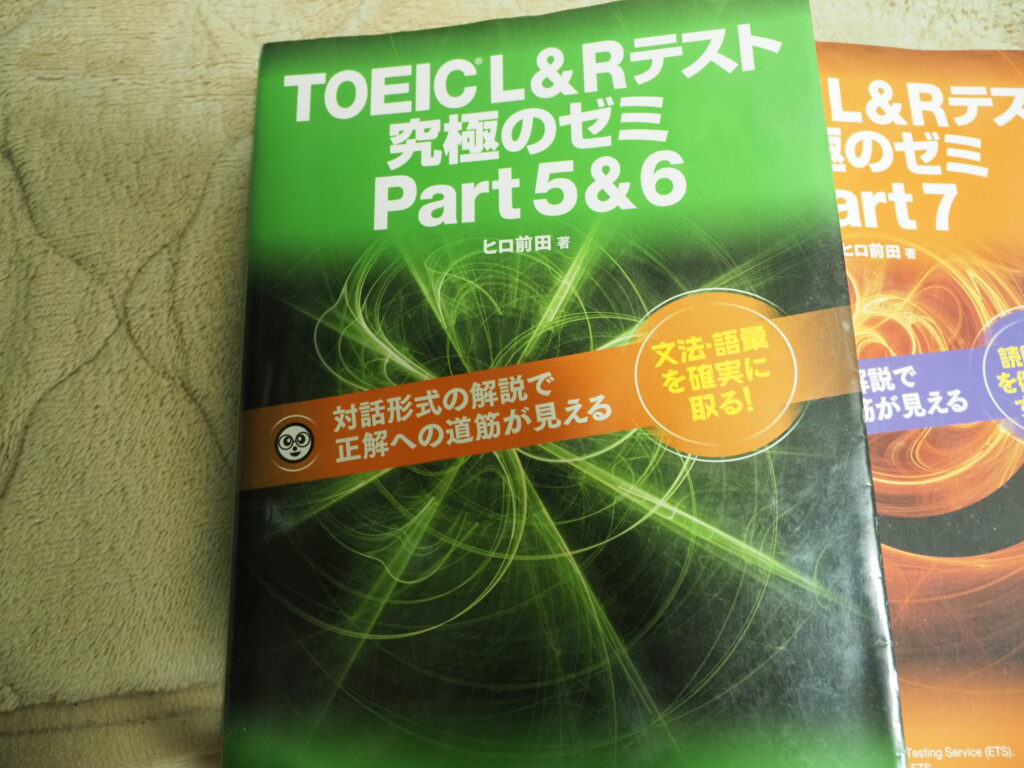

例えば手元の教材はどれかのパートに偏っていませんか?

もちろんパート3,4や7の比率が偏るのは当然です。

ただ、パート2や5の対策は分量も短くパズルのようで楽しいものです。3,4や7は文が多く復習も大変。摸試でそれなりに触れるし個別対策はイイだろうそんな風に思っていませんか?

リスニングが楽しいからいつまでもリスニングパートをしていませんか?toeicはまずリスニングから。まずはリスニングの満点を目指すぞーというようなことはしてはいけません。

リーディングは確かに大変なものです。

ただし伸びしろを考慮すればリスニングばかりやってはいけません。

私はリスニング420,リーディング270のスコアを取ったことがありますが結構極端ですよね。

とはいえ440ぐらいまではリスニングは勉強をつぎ込めば伸びるかなという感覚があるので、それぐらいまでは偏重してもいいかもしれません。

しかしそのあとに満点に固執してはいけないのはお分かりですよね。リスニングの伸び幅は55点、リーディングは225点です。

注力すべきはリーディングですよね。

新規教材に手を付けている?

教材の復習はとても大切です。

勉強は復習から始まると言っても過言ではありません。私は短期間集中型でしたがそれでも終えた教材を2~3週間は復習していました。復習は読めばわかるレベルではなく、読んだら次の分が口から出るぐらいまでやる必要があります。

分かるとできるには大きな差が有るとはよく言ったものですが、勉強においてもそれぐらいやる必要があります。

一方で復習に焦点を当てすぎると新しい知識が入ってこなくなるため、よどんだ水になります。

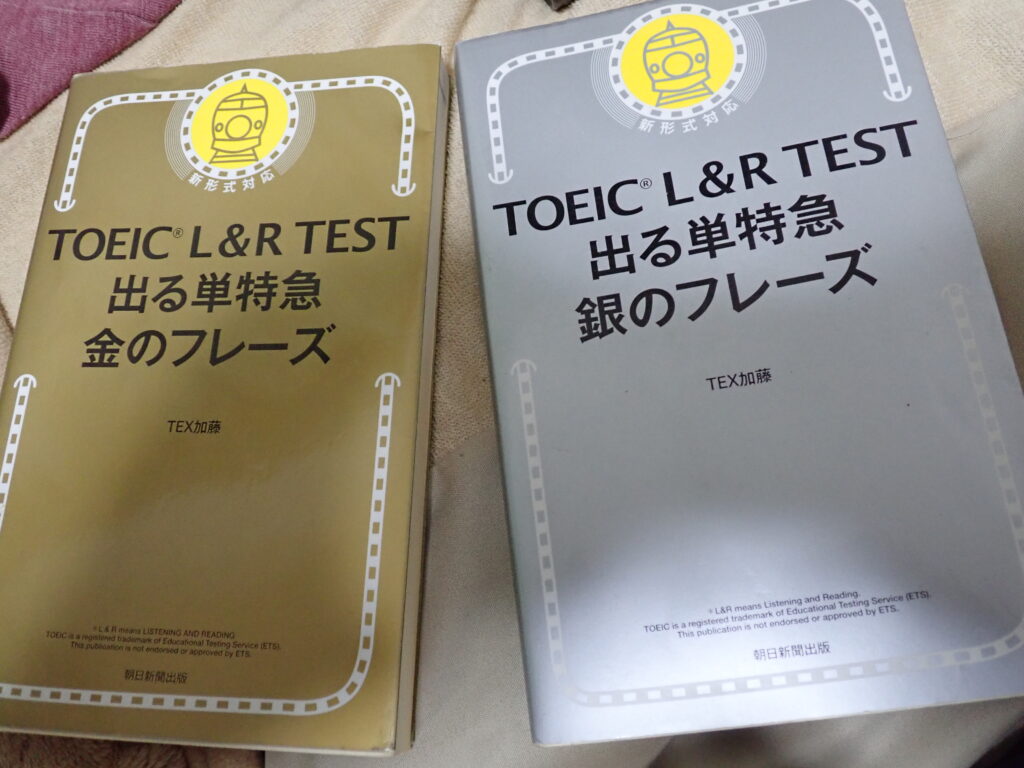

時には新しい教材を導入して新しい知識を植え付けていくのです。

この判断は非常に難しいのですが、私は1日の勉強時間が長かったので復習もしつつ新規教材を解いて精読しストックしていましたね。

私の伸び幅が大きかったのはこの復習と新規教材のサイクルが良かったのではないかなと思っています。

判断としてはその教材にうんざりしてくるかどうかで判別するといいかと思いますね。味がなくなるまで噛み続けましょう。

今回は難化しているtoeicにおいて、実際に難化している云々ではなく自分でできる範囲での対策とポイントを紹介しました。

難しいのは問題ですが、それを理由に目的達成をあきらめる理由を作ってはいけません。

コメント